冷え性は放置NG!今日からできる「温活」で体の中からポカポカになる方法

寒さが本格化してくると、「なんだか手足が冷たいな…」「夜になると足が冷えてなかなか眠れない」「朝起きても体がだるい」なんて、冷えを感じることはありませんか?特に女性は冷えの悩みを抱えやすいと言われています。

単に「寒い」と感じるだけならまだしも、冷えはさまざまな体の不調を引き起こす原因になるって知っていましたか?たとえば、肩こりや頭痛、胃腸の不調、つらい生理痛、さらには風邪を引きやすくなるなど、冷えは私たちの健康に大きな影響を与えているんです。

今回は、そんなやっかいな冷えの悩みを解消するために、今日からできる温活の方法をいくつかご紹介します。難しく考えず、毎日の暮らしにちょっとした工夫を取り入れて、ポカポカ快適な冬を過ごしましょう!

目次

あなたの冷えはどのタイプ?冷えが引き起こす体の不調

「冷えは万病のもと」という言葉があるように、体が冷えることで血行が悪くなり、全身の機能が低下してしまいます。あなたの冷えは、どんなタイプですか?

いつも手足が冷たい

これは一番わかりやすい冷えの症状かもしれませんね。厚手の靴下を何枚重ねても、足の先だけが氷のように冷たい…。夜、布団に入っても足が冷たくてなかなか眠りにつけない、なんて経験はありませんか?

この手足の冷えは、体の中心部を守るために末端の血管が収縮し、血流が悪くなることで起こります。冷えを放置すると、自律神経の乱れにもつながることがあるので、たかが冷え、とあなどってはいけません。

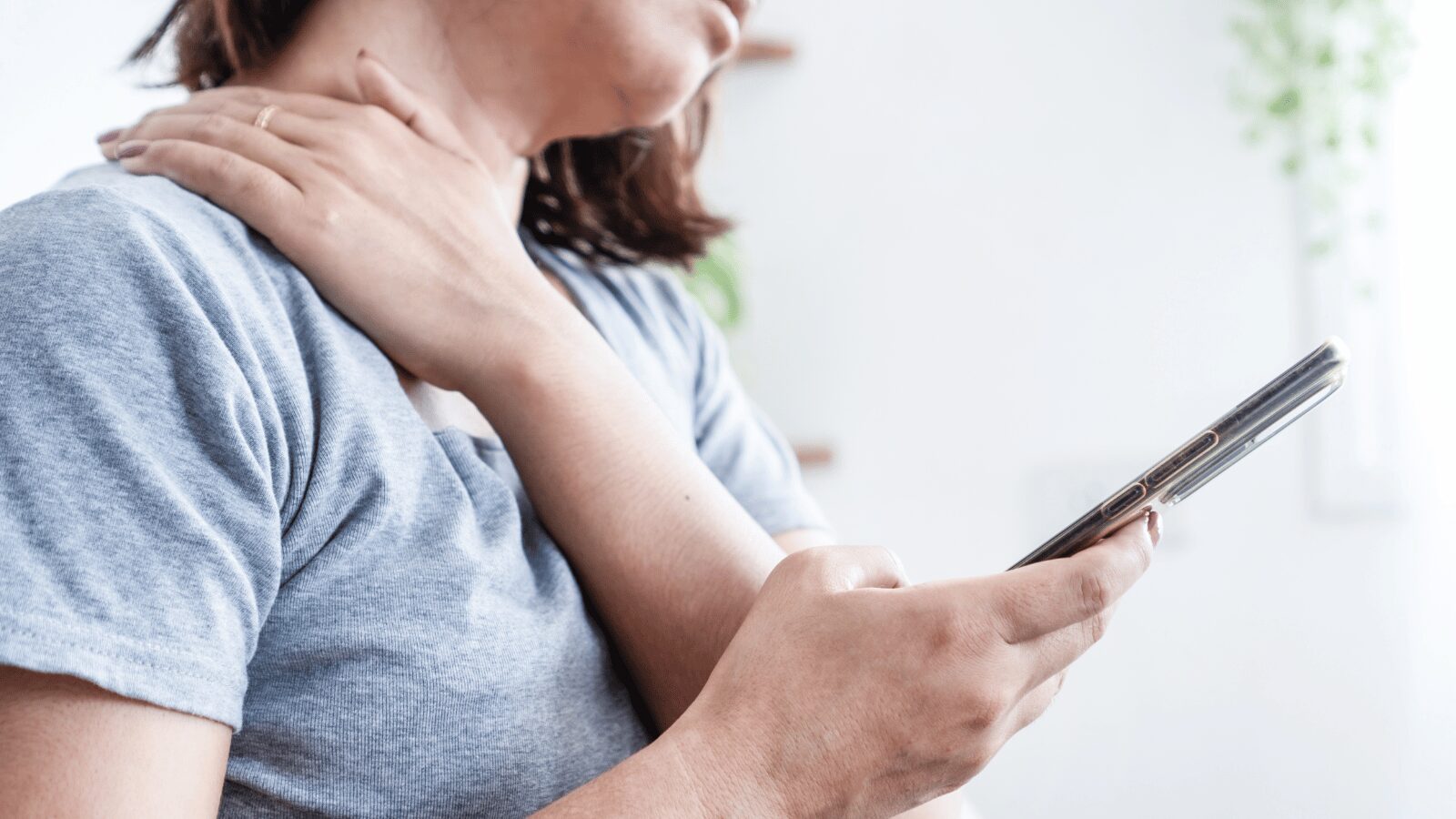

ガンコな肩こり・頭痛

「最近、肩が岩みたいにガチガチで…」「毎日頭が重い…」そんな悩みはありませんか?

冷えによって血の巡りが悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が行き渡らず、肩や首の筋肉がこり固まってしまいます。この肩や首のこりがひどくなると、緊張型頭痛というズキズキとした痛みに変わることも。冷えは、不快な肩こりや頭痛の隠れた原因になっていることがあるのです。

胃腸の不調

「なんだかお腹の調子が悪いな」「下痢と便秘を繰り返してしまう」そんなお悩みも、冷えが関係しているかもしれません。

体が冷えると、内臓の働きも鈍くなります。特に、胃腸の働きが弱まり、食べたものの消化吸収がうまくできなくなって、お腹を下したり、便秘になったりすることも。お腹を触ってみて、いつも冷たいと感じる人は要注意です。

つらい生理痛・月経不順

多くの女性が抱える生理の悩みも、冷えと深く関わっています。

体が冷えることで骨盤周りの血流が悪くなると、子宮の収縮がスムーズにいかなくなり、生理痛がひどくなることがあります。さらに、血の巡りが滞ると、女性ホルモンのバランスが乱れて、生理不順を引き起こしてしまうことも。 このように、「冷え」は単なる「ちょっと寒いな」という不快感だけでなく、体のさまざまな不調のサインでもあるのです。「ただの冷えだから」と軽視せず、自分の体の声に耳を傾けてみましょう。

なぜ冷えるの?冷えの主な原因を知ろう

なぜ私たちはこんなにも体が冷えてしまうのでしょうか?「冷え性」は体質だから仕方ない…と諦めている人もいるかもしれませんが、実は日々の生活習慣が大きく関係しているんです。ここでは、冷えの主な原因をいくつかご紹介します。

冷えを引き起こす主な原因

血流が悪くなっている

オフィスで長時間座りっぱなしだったり、普段からあまり体を動かさない、という人はいませんか?運動不足だと、心臓から送られる血液の流れが滞りがちに。体中の細胞に温かい血液が行き届かないため、特に体の末端である手足が冷えやすくなってしまいます。

筋肉量が少ない

筋肉は「体のヒーター」とも呼ばれるくらい、熱を生み出す大切な器官です。筋肉を動かすことで熱が生まれ、その熱が血液によって全身に運ばれます。一般的に、男性に比べて女性は筋肉量が少ない傾向にあるため、熱を作り出す力が弱く、冷えやすい体質になりがちだと言われています。

日々の生活習慣

おしゃれのために薄着をしたり、寒い時期でも冷たい飲み物をよく飲んだり、無理なダイエットをして食事の量が極端に少なくなったり…。これらはすべて、体を冷やす原因に。特に、冷たい飲み物は胃腸を直接冷やし、内臓の働きを鈍らせてしまうので注意が必要です。

自律神経の乱れ

ストレスや睡眠不足、不規則な生活が続くと、体温調節を司る自律神経が乱れやすくなります。この働きがうまくいかなくなると、体がうまく熱を作れなくなったり、熱を逃がしてしまったりして、冷えを引き起こしてしまうのです。

今日からできる!体を温めるセルフケア

まずは、毎日の生活に取り入れやすいセルフケアから始めましょう。

お風呂で体を芯から温める

シャワーだけで済ませていませんか?冷え対策には、やっぱり湯船に浸かるのが一番!38〜40℃くらいのぬるめのお湯に、15分から20分ほどかけてゆっくり浸かるのがおすすめです。ぬるめのお湯にじっくり浸かることで、体の芯まで温まり、リラックス効果も高まります。

「首」を温めて冷えを撃退

首(首筋)、手首、足首の3つの「首」には太い血管が通っています。この3つの首を温めると、温かい血液が全身をめぐり、効率的に体を温めることができます。外出時はマフラーやストール、家の中ではレッグウォーマーやアームウォーマーを活用してみましょう。

軽い運動で血行を促す

ウォーキング

通勤や買い物で一駅分歩いてみましょう。

ストレッチ

寝る前や朝起きたときに、手足や首をゆっくり伸ばすだけでも効果があります。

かかと上げ下げ運動

台所で料理をしているときや、歯磨きをしているときなど、少しの時間にできる簡単な運動です。

食事で体の中からポカポカに

冷え対策は、外から温めるだけでなく、体の中から温めることも大切です。

冬に取り入れたい食材

しょうが、にんにく、ねぎ、にら、かぼちゃ、ごぼう、れんこんなど。根菜類は体を温め、胃腸の調子も整えてくれます。

おすすめレシピ例

しょうが入りの豚汁 根菜たっぷりのポトフ ねぎをたっぷり使った鍋料理 忙しい日でも「1品は温かい汁物」を意識すると体が冷えにくくなります。飲み物の工夫

冷たい飲み物は避け、白湯やハーブティーを。コーヒーや緑茶は体を冷やす場合があるので、飲みすぎには注意しましょう。

冷え対策におすすめのグッズと漢方薬

暮らしの中の温活グッズ

湯たんぽ

寝る前に布団に入れておくだけで、朝まで温かさが続きます。

カイロ

お腹や腰、首の後ろなど「太い血管が通る部分」に貼ると効率的に温まります。

腹巻き

冬の必需品。腰回りを温めることで内臓の働きもサポートしてくれます。

冷えと相性の良い漢方薬

長年の冷えに悩んでいる方は、漢方という選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。冷えの原因に合わせて体質改善を目指すのが漢方流です。

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

冷えやむくみ、生理不順のある女性に多く使われます。

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

血流の滞りによる冷えや肩こり、のぼせに。

八味地黄丸(はちみじおうがん)

下半身が冷えやすい方や、頻尿・腰痛を伴う場合に。

実践!冷え対策1日のモデルルーティン

冷えは日々の積み重ねで少しずつ改善していけます。ここでは、主婦の方でも取り入れやすい「1日の流れ」に沿った冷え対策をご紹介します。

朝のスタート

1.白湯を一杯

起きてすぐ、常温より少し温かい白湯をコップ1杯。寝ている間に冷えた胃腸をじんわり温めてくれます。

2.首回りを温めながら家事

スヌードや軽めのマフラーをつけたまま朝の準備をすると、体全体の温まりが早まります。

3.ながらストレッチ

朝ごはんの味噌汁を温めている間にかかと上げ下げを10回。血流をアップさせ、一日の体温を上げやすくします。

日中(家事・仕事の合間)

1.温かい飲み物をこまめに

ティーポットで作ったしょうが紅茶やルイボスティーをマグに入れて、家事や在宅ワークの合間に少しずつ飲む。冷えだけでなくリラックス効果も。

2.座りすぎ防止

洗濯物を干すときに軽く背伸び、掃除機をかける前に深呼吸。こまめに体を動かすだけで「冷えの原因」となる血流の滞りを防げます。

3.服装の工夫

腹巻きやレギンスを1枚仕込んでおくと、外出先でも冷えにくくなります。特に腰とお腹を温めると体調が安定しやすいです。

夜のリラックスタイム

1.入浴は「ぬるめのお湯にゆっくり」

38〜40℃のお湯に15分ほど肩までつかる。体の芯から温まると寝つきが良くなります。

2.湯上がりの工夫

バスローブや厚めの靴下ですぐに保温。せっかく温まった体を冷まさないようにしましょう。

3.寝る前の温活習慣

湯たんぽを布団の足元に置く、ストレッチを5分行う、カモミールティーを飲む。リラックス効果と体の温め効果で質の良い睡眠につながります。

まとめ

冷えは単なる不快感ではなく、肩こり・頭痛・胃腸の不調・生理痛など、体のあらゆる不調のサインでもあります。日々の生活の中で、湯船にゆっくり浸かる・温かい飲み物を選ぶ・体をこまめに動かすなど、少しの工夫を重ねるだけでも冷えは改善していきます。

また、体質や症状に合わせて漢方を取り入れるのも効果的です。季節に左右されない健やかな体を目指して、今日から“温活”を生活習慣のひとつにしてみましょう。小さな意識の積み重ねが、心も体もポカポカにしてくれます。

監修漆畑俊哉(薬剤師)

- 株式会社なかいまち薬局 代表取締役社長

- 日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師

- 日本在宅薬学会 バイタルサイン エヴァンジェリスト

- 在宅療養支援認定薬剤師